Aktuelles

A u f r u f ! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Im Zusammenhang mit den strukturellen Veränderungen in unserem Pfarrsprengel und den Zusammenlegungen der 8 Kirchengemeinden zu einer einzigen Kirchengemeinde wird am Ende wieder die Frage stehen: Wie nennen wir uns?

Da die Ortskirchen ihren Namen behalten (z.B. Ortskirchengemeinde Seedorf) muss ein für die Gesamtheit aller Kirchengemeinden ein Name gefunden werden, mit dem sich alle 8 Ortskirchengemeinden identifizieren können, ohne sich als bedeutungsloses Anhängsel einer größeren Ortschaft zu fühlen.

So heißt zum Beispiel die Gesamtheit aller Gemeinden des ehemaligen Pfarrsprengels Groß Warnow „Ev. Gesamtkirchenge-meinde Westprignitz“. Zur anderen Seite der Elbe geblickt, heißen die Gemeinden der früheren Pfarrsprengel Gartow, Schnackenburg und Restorf jetzt „Kirchspiel an Elbe und Seege“.

Es gibt aber auch Gemeinden, der das Thema einer bedeutenden biblischen oder kirchlichen Persönlichkeit am Herzen liegt, so gibt es eine Martin-Luther-Gemeinde z.B. in Bremen oder in Mannheim, eine Apostel-Petrus-Gemeinde in Berlin, ein Paul-Gerhardt-Gemeinde in Berlin-Lichtenberg oder Hamburg-Winterhude oder eine Nikodemus-Gemeinde in Berlin oder Nürnberg.

Wie wollen wir in Zukunft heißen? Welcher Name drückt unseren gemeinsamen Bezugspunkt, unser gemeinsames Fundament aus?

Wir bitten alle unsere Gemeindemitglieder mit uns nachzudenken und uns ihre Vorschläge mit einer kurzen Überlegung bzw. Begründung (schriftlich, mündlich) zu schicken.

Entweder auf dem Postwege: Ev. Pfarramt, Am Ring 3, 19039 Lanz

oder per Mail: Ev.Pfarramt.Lanz@posteo.de .

Wie weiter ohne Kantorin?

Die Leitung des Chores für den Chorgesang zu Weihnachten hatte Hans-Joachim Mackel übernommen. Trotz dieser dankenswerten Hilfe in den letzten Monaten bleibt die Frage „Wie geht es weiter?“ Aber wir ahnen, dass das ein Dauer-zustand bleiben könnte. Um alle musikalischen Dinge der Lenzener Gemeinde von der Organisation bis zur Abstimmung mit ehrenamtlichen Kirchenmusikern und anderen musikalischen Angeboten in einer Hand zu haben, hat sich das Ehepaar Annette und Samuel Frisch dazu bereit erklärt, Ansprechpartner für alle musikalischen Belange zu sein. Anfragen, Angebote, musikorganisatorische Fragen, musikalische ‚Mitmach-Bitten‘ werden dann von Frischs und dem Gemeinde-kirchenrat besprochen und gemeinsam festgelegt. Herzlichen Dank an Annette und Samuel Frisch ♥ Auch wichtig zu wissen: Die Orgelnacht 2023 (am 1. Juli) wird stattfinden und ebenso die darauffolgende Reihe von Konzerten im Rahmen des Lenzener Musiksommers. Es gibt in diesem Jahr eine ganze Reihe von interessanten musikalischen Angeboten. Hier liegt die planerische und organisatorische Vorbereitung in den Händen von Pfarrer Nier.

Die Termine finden Sie auf der Seite Kirchenmusik- Veranstaltungen

1700 JAHRE JÜDISCHES LEBEN……………. … hier in Deutschland.

Der Antisemitismus zieht sich wie ein unheilvoller Faden durch die Geschichte der Welt und ist auch nach dem Holocaust in Deutschland nicht verschwunden. Gottesdienste in den gut 100 Synagogen finden heute unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, hinter Sicherheitsglas und unter Polizeischutz statt. Juden sind immer wieder verbalen oder gar tätlichen Angriffen ausgesetzt. Judenhass und Antisemitismus entlädt sich hier in Deutschland durch linke, rechte und muslimische Gruppierungen oft über das Thema „Israel“, aber auch im Nahen Osten durch die gegenwär-tigen Angriffe der islamisch-fundamentalistischen Organisationen wie der Hamas im Staat „Gaza“, die Israel jegliches Existenzrecht absprechen. An dieser Stelle wollen wir durch Information das Verstehen und Kennenlernen fördern, wie jüdisches Leben in Deutschland entstand, welche Herausforderungen bestanden und bestehen und was jüdisches Leben – auch in der Fremde – kennzeichnet, bewegt und prägt. Wann kam es zur Einwanderung von Juden im Laufe der Jahrhunderte nach Deutschland?

Antike: Jüdische Händler bereisen die Provinzen des Römischen Reiches, so auch Germanien.

321. n.Chr.: Erste urkundliche Erwähnung einer jüdischen Gemeinde in Köln.

10. Jahrhundert: Jüdische Familien aus Frankreich und Italien siedeln in den Bischofssitzen entlang des Rheins.

Um 1300 kommen aus England und den französischen Kronlanden vertriebene Juden nach Deutschland.

16. Jahrhundert: Sephardische Juden, aus Portugal vertrieben, lassen sich in Hamburg nieder.

1880-1920: Auf der Flucht vor Pogromen suchen tausende Juden aus Osteuropa und Rußland Zuflucht in Deutschland.

1990er Jahre: Rund 220.000 Menschen jüdischer Herkunft wandern aus der ehemaligen Sowjetunion aus.

Jetzt llenken wir Ihre Aufmerksamkeit auf die rechtliche Situation, wie sie im Laufe der Zeit in oft sehr unterschiedlicher Weise vorhanden gewesen ist. Daran wird deutlich, wie lange der Kampf um Gerechtigkeit und Gleichberechtigung als Volk gedauert hat.

Status und Rechte im Laufe der Zeit Römisches Reich: Juden haben als Bürger eine gewisse Autonomie, die lokal aber sehr unterschiedlich ausgelebt und gestaltet werden kann.

Frühes Mittelalter: Als die Kirche an Macht gewinnt, werden Juden vermehrt diskriminiert und rechtlich ausgegrenzt. Unter dem unerträglichen Schimpfwort „Christusmörder“ finden zunehmend lokal begrenzte, aber auch regional ausgeweitete Pogrome statt.

Mittelalter: Juden stehen außerhalb der christlichen Ständegesellschaft Umfassende Berufsbeschränkungen: Juden sind u.a. Händler, Gelehrte, Ärzte und Geldwechsler (nach der Einführung des kirchlichen Zinsnahmeverbotes im 12. Jahrhundert sind sie dann eher Geldleiher). Schutzstatus: Juden müssen an Stadt- / Landesherren hohe Sonderabgaben zahlen. Sie haben nur eine eingeschränkte Freizügigkeit und vielfach wird ihnen Grundbesitz verwehrt.

Aufklärung bis Ende 19. Jahrhundert: Es folgt ein langer Prozess der Emanzipation der Juden von einer diskriminierten Minderheit zu gleichberechtigten und assimilierten Staatsbürgern.

Nationalsozialismus: Juden werden diskriminiert, vertrieben, deportiert und in den KZs vernichtet.

Seit 1949: Das deutsche Grundgesetz regelt das Recht auf deutsche Staatsbürgerschaft.

In der DDR aufgewachsen hörte ich den Begriff „Zionismus“ erstmals in der Schule. Er wurde mit dem gleichen Unterton ausgesprochen wie „Faschismus“ und „Nationalsozialismus“. Es gab schon bei Kommunisten und Linken in der DDR einen ausgesprochenen Antisemitismus.

Doch was ist „Zionismus“ wirklich? Die Botschaft des Staates Israel informiert dazu: „Zionismus ist die Nationalbewegung zur Wiederherstellung der Souveränität des jüdischen Volkes im Lande Israel.

Im Jahr 70 zerstörten die Römer den Tempel. Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht. Der jüdischen Unabhängigkeit war ein Ende gesetzt, die meisten Juden aus dem Lande Israel wurden verbannt. Stets hofften sie auf eine Rückkehr. Beim jährliche Pessachmahl wiederholen Juden in aller Welt den Wunsch „Nächstes Jahr in Jerusalem“, bei jüdischen Hochzeiten zitiert der Bräutigam aus Psalm 137 „Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren.“ Im Zuge der Nationalbewegungen und des wachsenden Antisemitismus in Europa begann der österreichische Journalist Theodor Herzl die Nationalbewegung des jüdischen Volkes zu organisieren: die Zionistische Bewegung. Ziel war ein unabhängiger jüdischer Staat im Lande Israel, Heimat des jüdischen Volkes. Herzl beschrieb seine Vision in dem Buch „Der Judenstaat“. Er sah einen blühenden Staat voraus, indem alle Bewohner, Juden und Nichtjuden, in Frieden miteinander lebten.Im Zionismus geht es um Herzls Vision und ihre Erfüllung.

In der Fortsetzung der Reihe über jüdisches Leben in Deutschland werfen wir einen geschichtlichen Blick auf die Zentren jüdischen Lebens, die im Laufe der Geschichte hier in Deutschland entstanden sind:

im 10. / 11. Jahrhundert: Die SchUM-Gemeinden Speyer, Worms und Mainz werden berühmte Zentren jüdischer Gelehrsamkeit. (Der Begriff „SchUM“ entstand aus den ersten Buchstaben der lateinischen Namen der Städte Speyer (Schpiro), Worms (Urmaisia) und Mainz (Magenza)

11. – 14. Jahrhundert: Pogrome in Südwestdeutschland, Prag und Wien nehmen an Bedeutung zu

15. – 16. Jahrhundert: Vertreibung der Juden aus fast allen Reichsstädten – „Landjudenschaften“ entstehen. Die Jüdische Gemeinde in Frankfurt/Main bleibt aber erhalten und gewinnt an Bedeutung.

17. Jahrhundert: „Goldenes Zeitalter“ jüdischen Lebens in Prag

1671: Neugründung der Jüdischen Gemeinde in Berlin 1933: 500.000 Juden leben in Deutschland, ein Drittel von ihnen in Berlin

1950: Gründung des Zentralrates der Juden in Deutschland

2021: Die größten Jüdischen Gemeinden gibt es in München, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/M. und Köln

Wer die Israe lis heute sind- in Zahlen

Heute leben in Israel rund 9,4 M illionen Menschen . Juden stellen mit 6,9 Milionen (73,9 %) die Bevölkerungsmehrheit i m einzigen jüdischen Staat der Welt und leben Seite an Seite mit 1,9 Millionen Arabern (21,1 % darunter Muslime, Christen, Drusen (siehe und weiteren Minderheiten ) und 472.000

(5 %) anderen, z.B. nicht arabischen Christen.

Anfang 2022 leben noch rund 165.800 Holocaustüberlebende in Israel.

Etwa 78,7 % der jüdischen Israelis sind Sabras (im Land geborene).

Herkunft:

44,9 % sind Sephardim/Misrachim aus Nordafrika und Nahost

31,8 % sind Aschkenasim aus Zentral und Osteuropa

12,4 % kommen aus der ehemaligen Sowjetunion

3 % kommen aus Äthiopien

7,9 % sind gemischter Herkunft

Religiosität der über 20jährigen:

44,8 % sind säkulare Israelis

33 % sind traditionell eingestellt

11,7 % sind national religiös

10 % gehören zu den konservativen Orthodoxen (Haredim)

ca. 20- 30.000 Juden glauben an Jesus als Messias (messianische Juden)

Altersdurchschnitt:

30% jün ger als 20 Jahre (60% der Haredim das sind die

konservativ orthodox lebenden Juden)

Bruttoinlandsprodukt:

403 Milliarden E uro, davon 15% durch die Hightech Industrie

Armut:

Gesamt 23%, Haredim 49%, Araber, 35,8%35,8%, Holocaustüberlebende ca.33%

Es gibt in Israel eine Wehrpflicht für Männe r und Frauen, ausgenommen davon sind die Haredim. Frauen stellen 40% der Wehrdienstleistenden und 25 % der Offiziere.

Ganz normale Lenzener

Nichts erinnert mehr an den jüdischen Friedhof, den es hier bis um 1960 gab. Immerhin ist das Schuttabladen hier verboten, wie das Schild verkündet.

Über die jüdische Bevölkerung in Lenzen Recht dürftig ist die Aktenlage bezüglich der jüdischen Einwohner in Lenzen. Warum? Sie sind einfach kaum aktenkundig gewesen. Das beginnt schon mit der fehlenden Registrierung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen – was in der heutigen Zeit ja einfach undenkbar wäre. Erschwerend kommt noch hinzu, daß die Museumsakte „Juden“ – jahrzehntelang ordnungsgemäß magaziniert und vor dem Zugriff Dritter geschützt - nach Auflösung des Heimatmuseums auf wundersame Weise verschwunden ist. Damit sind wichtige Unterlagen, wie

z. B. ein über 300 Jahre altes Dokument, für immer verloren. Hinzu kommt, daß nichts mehr an den einstigen jüdischen Friedhof, der sich westlich des heutigen Bestattungsplatzes befand, erinnert: Um 1960 sind nicht nur sämtliche Grabsteine entfernt worden. Auf Betreiben des damaligen Bürgermeisters ist auch Sand abgefahren worden, so daß damit auch die Gräber selbst komplett zerstört worden sind. Aber dennoch gibt es einige Hinweise, aus denen wir etwas über die jüdischen Mitbürger in Lenzen in Erfahrung bringen können. Bleiben wir beim Friedhof: Nach Mitte des 18. Jh. wird die kleine jüdische Gemeinde in Lenzen zahlenmäßig etwas angewachsen sein, so daß beschlossen wurde, einen eigenen Friedhof anzulegen. Am 30.5.1768 kommt es zum Kauf eines - weit außerhalb der Stadt gelegenen - Geländes, wo fortan die Verstorbenen zur Letzten Ruhe gebettet wurden. Die Fläche betrug 1510 Quadratmeter, etwa 39 x 39 Meter. 1938 fand dort die letzte Bestattung, Abraham Löwenthal aus Perleberg, Schwiegervater von Erich Kreide, statt. Noch im selben Jahr beantragte Bürgermeister Gilberg den Ankauf des Friedhofs für die Stadt, angeblich für eine Erweiterung des christlichen Friedhofes. Von der Vermögensverwertungsstelle Berlin (jüdisches Eigentum wurde im Deutschen Reich zu dieser Zeit allgemein beschlagnahmt) wurde das Gelände für 200 RM an die Stadt verkauft, unter der Bedingung einer Ruhefrist von 30 Jahren ab der letzten Bestattung. Nach jüdischem Glauben gibt es jedoch keine befristeten Liegezeiten, nach deren Ende die Grabstelle abgeräumt werden kann, da die Toten am Gerichtstag leibhaftig wiederauferstehen. Noch vor Ende dieser festgelegten „Ruhezeit“ wurden die Grabsteine noch vor 1945 abgeräumt. 1946 setzte der Sandabbau auf dem Gelände ein; in den 1950er Jahren wurde unter maßgeblicher Beteiligung von Bürgermeister Kurt Mahler der Sandhügel metertief abgegraben.

Jüdische Mitbürger in Lenzen

Seit wann es im Städtchen jüdische Mitbürger gab, ist leider nicht mehr nachweisbar.

Aber immerhin werden bereits 1509 in Lenzen die beiden jüdischen Familien Wolf und Mosch erwähnt, die dem Kurfürsten zur Zinszahlung verpflichtet waren. Das lässt darauf schließen, dass es sich um Schutzjuden gehandelt hat. Diese standen unter besonderem Schutz des jeweiligen Landesfürsten - ihnen wurden besondere Privilegien eingeräumt. Dazu sei jedoch hinzugesetzt, dass sich die betreffende Familie beim jeweiligen Landesvater vorher für eine gewisse Summe dazu „einkaufen“ musste.

In der Folge wird es gewiss immer jüdische Bürger in Lenzen gegeben haben. Diese werden sicherlich ihren Lebensunterhalt immer durch Handel gefristet haben, und selbstverständlich kannte man sich untereinander auch in anderen Gemeinden wie Schnackenburg, Dannenberg oder Perleberg. Vermutlich sind die Lenzener Juden auch in Perleberg bestattet worden.

1740 gibt es einen Samuel Moses, der 1750 zahlungsunfähig wird, fremde Glaubensbrüder „zum Schaden des allerhöchsten königlichen Interesses“ annimmt und aus diesem Grund aus der Stadt verwiesen wird.

1749 wird ein „Mädchen Abraham“, welches wohl bei einer Lenzener Familie in Stellung war, erwähnt. 1778 gab es zwei, 1779 drei Familien, und um 1800 lebten in der Stadt sogar vier Familien - wir können da von 16 bis 20 Personen ausgehen.

Ab 1821 gibt es Anordnungen, die den Schulbesuch der jüdischen Kinder in den „Städten der Superintendentur Lenzen“ - also lediglich Lenzen - betreffen. Und einige Kinder wird es natürlich gegeben haben. So werden 1828 folgende jüdische Mitbürger erwähnt:

Die Kaufleute Nathan und Aaron Ries, die Kaufmannswitwe Cohn, der Lotterie-Collecteur Isaack Cohn (vermutlich der Sohn), der Händler Gerson Meyer und Jonas Moses Lesser, der mit Häuten und Fellen handelt. 1837 wird ein Kaufmann Cohn erwähnt.

Die Zandersche Chronik stellt zum Stichtag 1. Dezember 1900 fest, dass es in Lenzen „12 Juden“ gibt.

Wo diese nun gewohnt haben und wo ihr Bethaus stand, erfahren wir Sie in der Fortsetzung.

(Kerstin Beck)

Ganz konkret: Lenzens jüdische Mitbürger im 20. Jh.

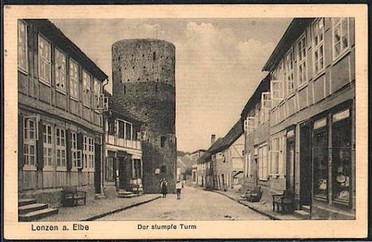

(1) Die Zandersche Chronik stellt zum Stichtag am 1. Dezember 1900 fest, dass es in Lenzen „12 Juden“ gibt, die jedoch namentlich nicht erwähnt werden. Ab 1924 lässt sich immerhin für zwei Familien die Adresse ausmachen, und hiermit sei erst einmal die eine Familie vorgestellt:In der Berliner Straße 6 lebt ErichKreide, geboren am 8.5.1884 in Lenzen, der das Geschäft von seinem Vater, Louis Kreide, übernommen hatte. Auch in Perleberg und in Wittenberge gibt es unter den jüdischen Mitbürgern Kreides - wir können davon ausgehen, dass sie alle miteinander verwandt sind. Sein Brot verdiente Erich Kreide als Händler mit Fellen und Altmaterialien. Er führte auch Inventarberäumungen (beispielsweise im Hotel zur Sonne 1931, und auch 1933 noch) durch. Nach der Machtübernahme durch Karl Gilberg, (der den Spitznamen „Karl ich“ bekam, was schon alles sagte) und Gesinnungsgenossen gab es einen erzwungenen Boykott gegen die jüdischen Mitbewohner des Ortes. “Und damit gegen den alten jüdischen Krämer, der nicht einen einzigen persönlichen Feind gehabt hatte“, heißt es im Buch Ernst-Otto Schönemanns über dessen Ausweisung aus Lenzen 1961. Einige Mutige kauften nach wie vor bei Kreides ein, aber nur, wenn auf der Straße kein Beobachter bzw. Denunziant - deren es im Städtchen „viele“ gab, zu sehen war. „Sie schauten sich erst um, und wenn auf der Straße niemand zu sehen war, gingen sie schnell hinein“, weiß die Autorin von einer Zeitzeugin, die schon lange nicht mehr lebt. Andere wagten sich nur heimlich im Dunkeln zu dem kleinen Geschäft. In der Pogromnacht wurde der Laden völlig demoliert. Daraufhin zogen Kreides in die Neustadtstraße 37 in das Anwesen des Stellmachermeisters Paul Scheer. Die Familie lebte dort im ersten Stock des Hauses. „Er ging immer von dort zu seinem Geschäft am Stumpfen Turm, und er mußte immer mitten auf der Straße gehen, damit er als Jude gebrandmarkt und verachtet werden konnte“, berichtet ein Lenzener, der sich noch gut an den kinder- und überhaupt freundlichen, großen und ruhigen Mann mit seinem wohlgenährten Aussehen erinnert. „Wenn wir dann kamen und bettelten „Onkel Kreide, Onkel Kreide!“, zog er immer ein Stück Zucker aus seiner Hosentasche und schenkte es uns - wir hatten ihn natürlich gern!“ In der Pogromnacht musste die - inzwischen schon betagte - Familie miterleben, wie durch die beiden zur Neustadt-Straße gelegenen Fenster Betten, Schränke und anderes Mobiliar auf die Straße geworfen und verbrannt wurden. Die Scheers waren dazu verurteilt, dieses Vergehen tatenlos mit ansehen zu müssen. „Und da waren einige ganz übereifrig dabei“, erzählt dazu der Lenzener Zeuge. Derartige Vergehen hat es in Lenzen früher aber auch schon gegeben. 1813 wurde der Kaufmann Isaac Meier Cohen geplündert und misshandelt. Darüber gab es danach immerhin eine Untersuchung, die sicherlich nicht zu Gunsten Herrn Meiers ausgegangen sein wird. Erich und Lina Kreide kamen im Zuge des „Osttransportes am 19. Februar 1943 in das KZ Auschwitz - damit war ihr Schicksal besiegelt. Mehr Glück hatten die Kinder: Tochter Marianne, geboren am 9. Oktober 1919, später verheiratete Dinowitz, gelangte später nach Tel Aviv. 1938, nach anderen Quellen 1939, flüchtete Sohn Ludwig über Belgien und Luxemburg nach England und betrieb in einem Städtchen im Nordosten des Landes ein Hotel. Seinen Namen hatte er in einen englischen „Allerweltsnamen“ geändert. Nach der Wende besuchte dessen Sohn das für die Familie schicksalsträchtige Lenzen - das trotz allem immerhin die Stadt seiner Vorfahren ist. geblieben vom Geschäft Kreide ist immerhin noch die Inschrift des vorletzten Ladenbesitzers: Louis Kreide. (Text u. Foto K. Beck)

Das Lenzenzener Pfarr- und Gemeindehaus wird saniert und zu einem Gemeindezentrum umgebaut.

Nach einem langen planerischen und finanzplanerischen Vorlauf steht die Finanzierung.

Wenn die Bauarbeiten beginnen, wird die Gemeinde mit den Wintergottesdiensten umziehen. Ebenfalls wird das Gemeindebüro ausgelagert werden.

Würde uns jemand von den Lenzenern helfen, wenn es ans ausräumen und umziehen geht? Wir können jede Hilfe gebrauchen.

Bitte melden Sie sich schon mal bei Peter Krause oder Norbert Nußbaum. Dann können wir Sie ansprechen, wenn es losgeht.

Eine Vergrößerung des Gemeindesaales, die Neugestaltung der sanitären Anlagen, eine klarere Trennung der privaten Pfarrwohnung von den gemeindlichen Räumen, Umzug und Vergrößerung des Gemeindebüros … das sind einige Inhalte des Gesamtprojektes, das von der Städtebauförderung und der Regionalförderung LEADER großzügig unterstützt wird. In Zukunft wird das Ev. Gemeindezentrum als Versammlungsort offen sein für örtlicheVereine, Parteien und Einrichtungen und so gemeinsam mit dem Rathaus und der Burg im Stadtkern ein gutes Dreieck für Einwohner und Gäste bilden. So werden in Zukunft u.a. die Musikschule, die landeskirchliche Gemeinschaft, der Heimatverein lunkini e.V. und die CDU Nutzer und Gäste unseres Gemeindezentrums werden.